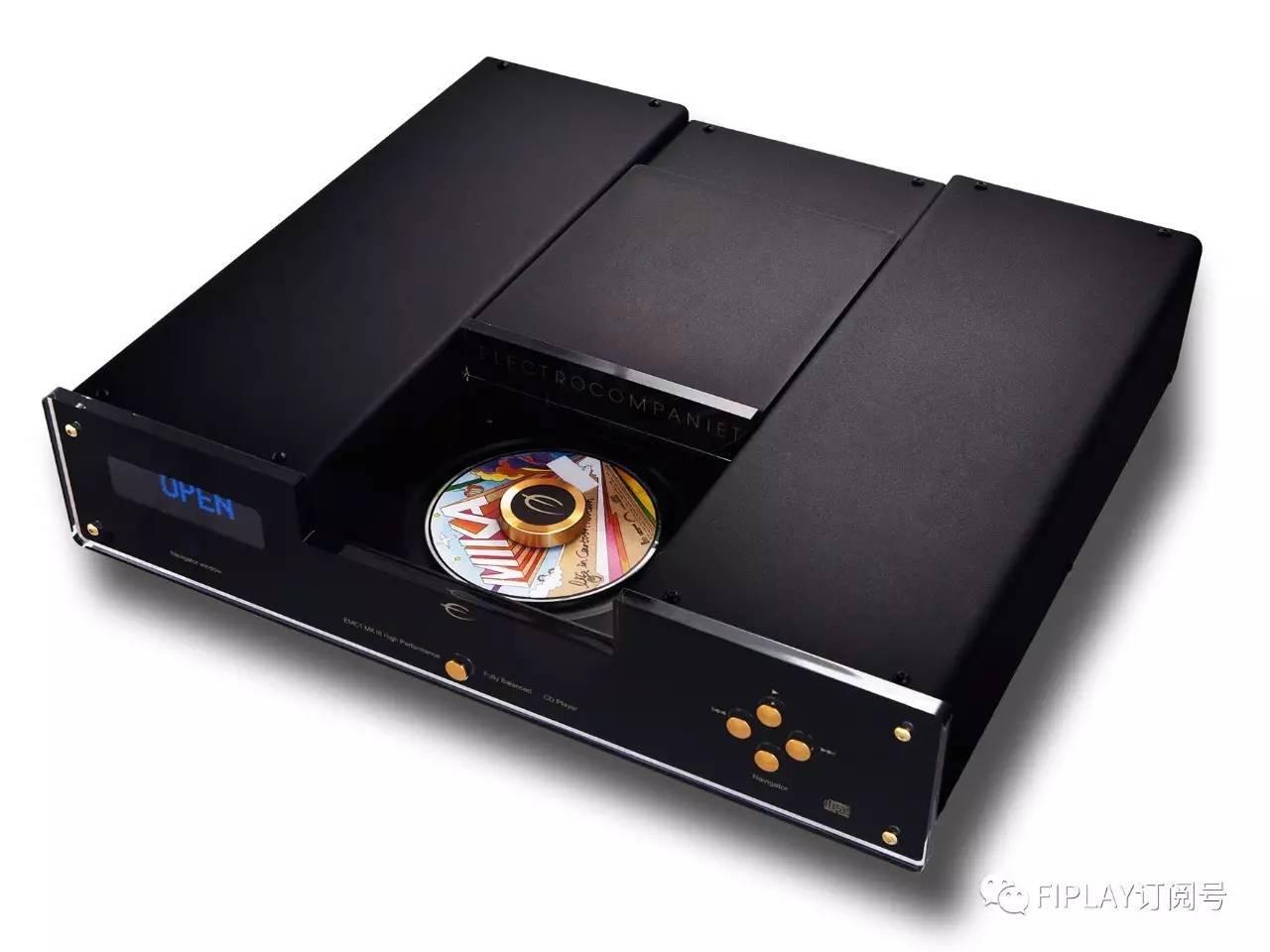

挪威ELECTROCOMPANIET(EC)出品的CD機一向很有名,型號不多但卻幾乎每一款都是精品,公認是音樂味好的化身。在1999年,CD機誕生幾乎二十年之後,EC才推出它第一款CD機——EMC-1

▼

為什麼EC的動作會這麼慢呢?

因為EC的創始人Per Abrahamsen從不打「無準備的仗」,他要在CD機在技術、元器件的水準均已非常成熟的情況下才推出自家的產品,要麼不出,要出就一定是精品。而事實正是這樣的:EC的首台CD機叫EMC-1,採用飛利浦CDM-12Pro機芯,為24Bit/96kHz規格。在2001年,EC推出了EMC-1UP,採用改良的飛利浦CD Pro 2機芯,規格也升級到24Bit/192kHz,從此成為一代名機,足足紅了整整十五年!

▼

EMC-1UP最厲害的是其「硬避震」系統。何謂「硬避震」系統?

「硬避震」系統可不同尋常,通常是用在大型載重汽車上的,您會看到在卡車的底盤在靠近輪胎處,通常會有由多塊鋼板疊起來、壓緊的裝置,這就是「硬避震」系統的一部分,其避震效果可不是一般小轎車那種由套筒、硅油、彈簧所組成的「軟避震」系統可比擬的。EMC-1UP正是借鑒了這種裝置以獲得良好的避震效果——打開EMC-1UP的頂蓋,您會看到有三塊沉重而厚度不一的鋼板重疊在一起,完全構成了一個堅固而穩定的整體。鋼板下面還有四隻腳將它支撐起來,使避震系統與機箱底部沒有接觸,可進一步隔絕外來震動。而在鋼板中間,則被掏空了一塊,好聲的CD Pro 2機芯就藏在裏面,就像一個被襁褓之中的嬰兒,可以獲得一種類似在母親懷抱中的安全感。此外,EMC-1UP的全平衡全分立放大線路、「浮動變壓器」技術等也是厲害的好聲招數。EMC-1UP的聲音溫潤、甜美、飽滿,有着誘人的金黃色澤,被譽為「黑膠味很濃的CD機」,其「毒性」之大連我也忍不住入手一台,使用至今。

▼

可惜隨着CD Pro 2機芯的停產,EMC-1UP也被迫停產。到這時,才有許多發燒友到處打聽哪裡有EMC-1UP賣,唉,人總是要到失去時才懂得珍惜……。所幸在2015年EC推出全球限量399台的EMC-1MKIII SACD機。但兩年過去了,EMC-1MKIII也即將售罄,那麼如果發燒友還要找聲音夠「毒」的EC CD機怎麼辦?答案很肯定,那就是選EC最新推出的EMC-1 IV!

從以「EMC-1」為核心的命名方式,我們就可以看出EMC-1 IV和EMC-1UP、EMC-1MKIII一樣同屬旗艦型號。EMC-1 IV和EMC-1UP一樣,也採用了「硬避震」系統、全平衡全分立放大線路、「浮動變壓器」技術等殺手鐧,經屏蔽處理的兩隻「箭豬」牛分別給數字和模擬部分供電。和EMC-1UP不同的是,由於CD Pro 2機芯已經停產,這次EMC-1 IV使用的是「三洋」機芯。這個機芯是鑲入一塊黑色的長方形鋼板之中,然後在這塊黑色的鋼板之下又有由七塊鋼板堆疊起來的「硬避震」系統,而且鋼板並不與機箱底板直接接觸,而是通過四個避震膠腳耦合,這樣可進一步加強避震效果。

這次測試除EMC-1 IV外,其它器材包括ELECTROCOMPANIET EC4.8前置放大器、AW 250-R立體聲功率放大器以及意大利Rosso Fiorentino Fiesole書架式音箱。

▼

Mario Frangoulis演唱的《VINCERO,PERDERO》是我很熟悉的曲目,這次由EMC-1 IV播來,Mario Frangoulis的嗓音顯得甜美、溫暖、潤澤,音樂味突出而無刺激性,一聽就知道是EC的標誌性聲底。不過與EMC-1 UP相比,EMC-1 IV的聲音沒有像前者那麼濃郁,反而在兩端延伸、細節挖掘、瞬態反應方面給我留下了深刻的印象。我覺得EMC-1 IV在繼承EC傳統音色的基礎上,它吸收了EMC-1 MKIII SACD機的優點,聲音更細緻通透,更有陽光氣息。Mario Frangoulis在演唱時,我能清晰感受到他由喉底發出的那層細細的「沙沙聲」,就像給人聲輕輕抹上一層淡黃的光澤,顯示出EMC-1 IV的高頻諧波有着出色的捕捉能力。相比之下,以前我用一些膽CD機播放過這首歌,聲音固然是甜得誘人,但同時也會掩蓋一些寶貴的微妙細節。EMC-1 IV的聲音清甜而透明,人聲順滑有厚度但不粘滯,音場的空間感良好,我認為這是一種相對真實的演繹方式。

▼

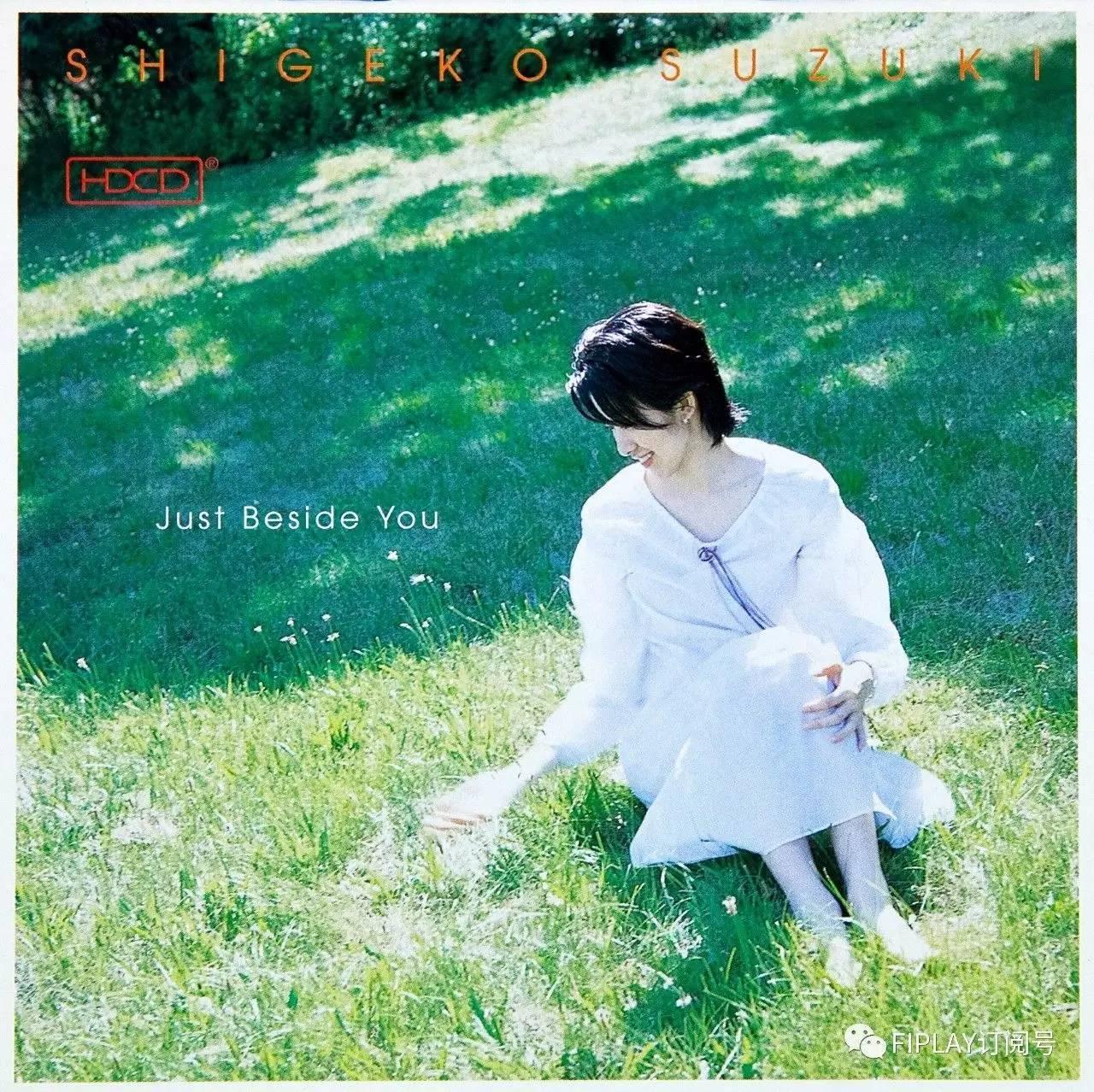

接着我又播放了鈴木重子演唱的《風之彩》。為什麼我會選這首歌呢?因為它比較難播好。如果一台CD機有「數碼味」的話,聽起來馬上就會感覺不對。比如您會覺得鈴木重子嗓音中某些偏高的頻段會被強調,而使其聽起來有尖而硬的感覺;又或者她的嗓音顯得有些「平板」,缺乏那種微妙的鮮活感和嬌嫩感;時基誤差偏大時還會削弱細節、諧波和空間感的再現,比如鋼琴聲會顯得單薄、機械,應有的琴腔共鳴也偷工減料了,好好的一台三角鋼琴變成了電子鋼琴;又比如較大的時基誤差會模糊聲像的輪廓,令聲像有融入背景的傾向而不是以獨立的個體存在於音場之中,並且還會使音樂背景不夠漆黑,就像電視機屏幕蒙上了一層薄薄的灰塵……。EMC-1 IV的聲音背景乾淨,我能輕易分辨人聲和伴奏的相對位置,已經達到可以「看」的級別。同時,由EMC-1 IV傳遞出來鈴木重子的嗓音從容寬鬆,有着光滑的質地,而伴奏鋼琴的聲音則晶瑩潤澤,還有着敦實的厚度,聽着這首歌裏面的音符我似有一種音樂在「流動」的感覺,這些特質真的和黑膠唱片很相似,讓我有一種想把燈光調暗、然後斟上一杯紅酒的衝動,似乎這樣才能對得起此刻的好聲音……。

▼

播放RCA版的《匈牙利第二狂想曲》時,EMC-1 IV呈現的是溫暖而略顯暗調的聲音特性,其低頻和中頻的厚度很飽滿,能量分佈形態是明顯的「三角形」。在聽感上,弦樂群和銅管樂器群的能量充沛,大提琴組也有着深沉而厚實的鋪墊,即使能量不大的單簧管聽起來也有。相比之下,像鈴鐺、三角鐵這類高頻為主的樂器卻是有着柔和的光澤,即使是最強有力的敲擊,在聽感上也不會有「耀眼奪目」的感覺。顯然在這裡的高頻只是一種色彩上的點綴,永遠不會成為主角,只有中頻才是絕對的主角,而低頻則是中頻的自然延伸。我個人認為EMC-1 IV這種對古典音樂的表現方式是比較接近於在音樂廳聆聽的感覺的,因為在現場我們不會刻意關注每個頻段的表現究竟如何,那種和諧流暢、水乳交融般的音符洪流其實已足以讓人感動。可惜某些CD機重播古典音樂時總喜歡重新修飾聲音一番,這種做法固然可以更討好耳朵,但與實際的演奏效果其實是有差別的——「美但不真實」,有些類似修正過的畫面。EMC-1 IV卻是力求保持一種純真、質樸,不會有什麼特別絢麗的高頻、能打胸口的低頻之類,只是將真實樂器那種飽滿而鮮活的質感以一種渾然一體的方式表現出來,最終讓您發現「真實其實也可以是美的」。

▼

EMC-1 IV秉承了EC的CD機音樂感染力好的傳統,在技術上也吸收了EMC-1UP的精髓,從而繼續讓「EMC-1」這個標誌性的名字發揚光大。如果您是特別在意音樂中那份本真的感動的話,那選它就一定沒有錯。